Pada tahun 1967, Stanley Ann Dunham, datang dari Hawaii ke Indonesia, menyusul Lolo Soetoro, suaminya, yang telah kembali ke Indonesia setahun sebelumnya. Ia datang membawa putra semata wayangnya, Barack Hussein Obama, hasil pernikahannya dengan lelaki warga negara Kenya. Dua tahun setelah menginjak Indonesia (dan sempat tinggal di Yogyakarta) pada tahun 1969, keluarga Soetoro pindah rumah ke Menteng, Jakarta.

Novel yang dipersembahkan kepada Ann Durham ini (walau dia takkan mungkin membaca buku ini) dimulai dari kedatangan Barry –nama panggilan Barack Obama- bersama kedua orangtuanya, Ann dan Lolo, untuk menempati paviliun samping rumah besar bergaya kolonial milik seorang pensiunan dokter di Menteng. Sebuah keluarga warna-warni: Ann berkulit putih, Lolo berkulit sawo matang, dan Barry kecokelatan serupa cokelat susu, pemandangan yang tidak lazim pada waktu itu, tahun 1969. Sang kepala keluarga, Lolo Soetoro, seorang geologis ketentaraan, dan belum lama berselang mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan minyak yang membuat mereka bisa tinggal di rumah yang lebih baik.

Selama sembilan tahun kehidupannya, Barry telah menyadari bahwa dirinya berbeda. Beribu bule namun berkulit cokelat dan berambut hitam keriting seperti air. Akibatnya, ia sering diejek sebagai 'bule item' atau 'bule pungut'. Sesungguhnya, terkadang, ketika mencermati pantulan dirinya di cermin, Barry tidak suka dengan apa yang ia lihat. Sungguh tidak bisa ia pahami, setelah memberikannya penampilan yang kerap menjadikannya objek ketidaksetaraan ras, ayah kandungnya meninggalkan dirinya.

Beruntung, penampilannya yang dianggap aneh tidak menghalanginya mendapatkan sahabat. Kedatangannya disambut antusias Slamet dan Yuniadi, anak Ahmad Dadi, sopir si pensiunan dokter. Mereka mau bersahabat dengan Barry kendati berusia lebih tua. Di sekolah barunya juga, Barry mengalami hal yang sama. Ia menerima kekaguman anak-anak perempuan, bahkan yang pernah diusilinya. Ia juga menerima persahabatan yang diangsurkan Sonny, yang kemudian menjadi teman belajarnya.

Oleh ibunya, Barry dididik hidup disiplin. Ia memiliki jadwal belajar yang teratur, sehari mencapai 10 jam. Tindakan Ann bukan tidak beralasan. Ia ingin membentuk Barry sejak dini, agar tidak gentar menghadapi masa depan sebagai seorang Afro-Amerika. Barry tidak mengganggap apa yang diatur ibunya sebagai beban. Ia sendiri suka belajar dan senang mengetahui hal-hal baru. Ia tidak segan mempertanyakan segala hal, semisal: mengapa Inem, pembantu baru yang adalah seorang gadis, tidak bermasalah tidur sekamar dengan Turdi, seorang waria? Dari mana manusia dilahirkan? Atau mengapa bayi tidak pergi ke toilet?

Jadwal belajar Barry yang ketat tidak membuatnya kehilangan masa kanak-kanak. Bersama Slamet dan Yuniadi, Barry bisa bermain pingpong, sepak bola, monopoli, tinju, atau bergulat di tanah. Di sekolah, ia bermain basket dan menjadi idola karena kemampuannya. Yang paling mengesankannya adalah sepak bola. Olahraga satu ini berhasil memupuk semangat dan keberanian Barry untuk menghadapi orang yang suka menindas dan mengolok-oloknya. Alhasil, yang awalnya mengibarkan bendera perang, gara-gara kelincahan Barry main sepak bola, berbalik menawarkan pertemanan. Belakangan, ia juga menjalin persahabatan dengan tetangga bernama Iboy.

Persahabatan mereka tidak kekal, itulah yang dirasakan Slamet. Mungkin dirinya yang paling merasakan karena pernah hampir tiap hari menemani Barry sewaktu sakit campak. Mendadak, tanpa pamit, Barry kembali ke Hawaii. Mengapa Barry mesti pergi? Apa yang sebenarnya terjadi? Bertahun-tahun kemudian pertanyaan itu berkembang menjadi: bagaimana nasib Barry? Apakah dia bakalan jadi presiden seperti jawabannya atas pertanyaan yang dulu disampaikan Iboy: "Antara presiden, pengusaha, dan tentara, mau jadi apa?" Iboy sudah menjadi manajer sebuah bank (bukan pengusaha), Yuniardi menjadi tentara, sedangkan Slamet setelah berhenti dari ketentaraan, menjadi sopir sebuah departemen.

Lalu, secara mencengangkan, Barry muncul di rumah Slamet, di layar televisi. "Ia berdiri di hadapan dunia: seorang laki-laki kulit hitam, yang memiliki beragam masa lalu, sebagai seorang presiden dari negara adikuasa, USA, yang memegang teguh integritasnya tanpa memandang hal yang suram di belakangnya, dalam balutan jas dan dasinya yang elegan, menatap ke depan dengan tegas, siap membacakan sumpahnya untuk melayani negaranya, kemanusiaan dan Tuhan, dan menyatukan manusia," tulis Damien (hlm. 202). Pria kelahiran Honolulu, Hawaii, 4 Agustus 1961 itu dilantik menjadi presiden Amerika Serikat ke-44.

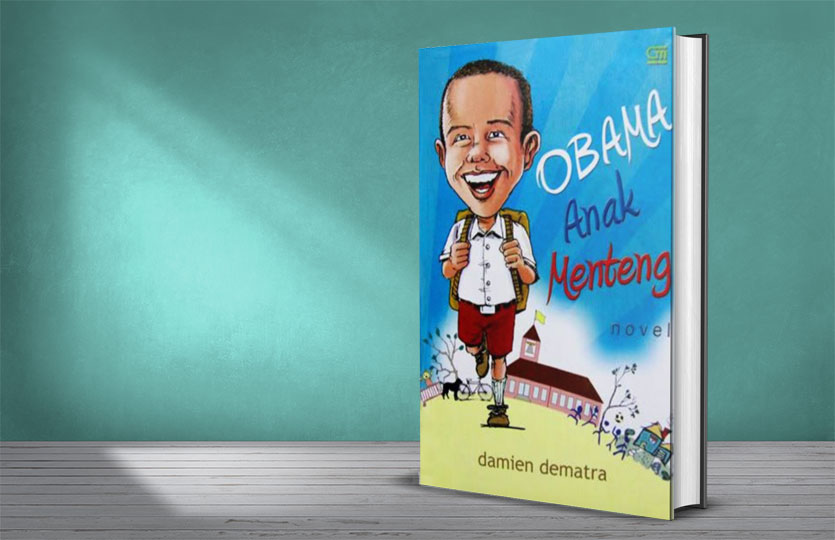

Ide untuk menovelkan (dan memfilmkan) masa kecil Barack Obama ketika tinggal di Menteng Dalam dan bersekolah di SDN Besuki muncul ketika Damien Dematra, sang novelis, hadir dalam pesta perpisahan seorang duta besar Amerika Serikat –David Hsu- yang hendak kembali ke Hawaii. Rencananya novel ini akan diserahkan kepada Obama pada saat kedatangannya, 23 Maret 2010 –yang kemudian dibatalkan. Novel ini bisa diselesaikan oleh Damien, kabarnya, setelah mewawancarai sekitar 30 teman masa kecil Obama.

Mengapa kisah Obama menyentuh hati dan imajinasi Damien, tentu saja bukan sekadar karena ia Presiden Amerika Serikat. Berasal dari keluarga disfungsional ditambah dengan penampilan yang menjadikannya lain sendiri di lingkungannya, Obama menjadi contoh ideal kesuksesan mimpi. Membaca novel ini bukan tidak mungkin banyak anak-anak yang tergugah memimpikan hal besar yang tampak mustahil dan berupaya mewujudkannya dengan penuh semangat.

Tak terlupakan pula adalah persahabatan manis yang menghiasi bab demi bab novel. Ketidakkekalannya berpotensi mengharubirukan hati pembaca. Sehubungan dengan itu, Damien memberikan penutupan yang manis : "Betapa inginnya Slamet bertemu lagi, setidak-tidaknya untuk mengucapkan sebuah kalimat sederhana: selamat jalan, kawan." (hlm. 204). Bukan hanya untuk masa lalu, tapi juga masa kini. Sebab, walaupun tahu keberadaan Barry, mustahil rasanya Slamet bisa menjumpainya. Apalagi untuk bergulat di tanah.

Untuk sebuah novel seperti Obama Anak Menteng, pembaca memang tidak usah berharap mendapatkan konflik memikat yang akan menyeret perhatian. Apa yang bisa ditambahkan pada novel biografis? Namun, menggunakan bahasa yang mudah dicerna sebagaimana biasanya yang dilakukan Damien, novel ini cukup enak disantap. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah dari segi penyuntingan yang belum unggul dan masih terdapatnya kejanggalan yang tidak perlu terjadi. Di dalam novel, kemunculan setiap tokoh dalam setiap adegan tentu saja mesti diperhitungkan dengan jitu. Jangan muncul mendadak seperti Amir yang bisa dibaca pada halaman 119.

Menyusul novel Obama Anak Menteng telah terbit Obama dari Asisi yang merupakan prekuel. Obama dari Asisi, kabarnya, terinspirasi oleh kisah teman-teman, para guru, dan tetangga Barry sejak datang ke Indonesia (1967) sampai pertengahan 1970 ketika duduk di kelas tiga SD Asisi. Seperti Obama Anak Menteng, novel ini juga akan difilmkan.

0 Komentar